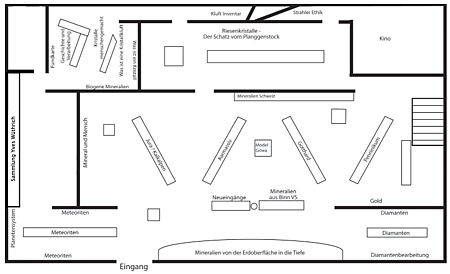

Naturhistorisches Museum Bern - Steine der Erde - Daueraustellung

Dieser Beitrag befasst sich mit den Mineralien und Kristallen der Ausstellung Steine der Erde

im Naturhistorischen Museum Bern.

Das Naturhistorische Museum Bern von aussen - fast ein wenig unscheinbar Bernastrasse 15 3005 Bern Virtuelle Tour durch die Ausstellung "Steine der Erde"

Hinweise zur Navigation in der virtuellen Tour

Sehr zu empfehlen ist die Vollbildansicht. Dazu das Symbol PC: Man bewegt sich mit der Maus durch die Räume: klicken und ziehen, einzoomen mit dem 'Scrollrad'. Alternativ kann die Tastatur verwendet werden: Pfeil-Tasten um sich zu bewegen, einzoomen mit der Hochstell-Taste (Shift) oder [+]-Taste und rauszoomen mit der CTRL-Taste (STRG) oder [-]-Taste. In den Bildern können Pfeile angeklickt werden, womit man in den nächsten Raum gelangt. Mobilgeräte: Navigation mittels Finger: Bewegen mit streichen, Zoomen mit spreizen / zusammenziehen Es muss Javascript aktiv sein.

Little Planet-Bilder

Little Planet-Bilder sind spezielle Projektionen der 360°-Rundumpanoramen Die Ausstellung "Steine der Erde"

Viele in den Standardwerken

Die Mineralfunde der Schweiz von R.L. Parker et al (1973, Wepf Verlag Basel),

Die Mineralien der Schweiz von M. Weibel et al

(2013, Verlag: Springer Basel AG;

eBook)

sowie Mineralien, Verborgene Schätze der Erde (1973, Mondo-Verlag), u.v.a.)

abgebildeten Mineralien entstammen diesem Museum.

An dieser Stelle sei auf die online verfügbare Infobroschüre

Riesenkristalle, Steine der Erde

(64 Seiten, 2020 (6. Auflage), Naturhistorisches Museum Bern, 4.3 MB) verwiesen.

Geschichte des Museums und der Mineralogischen Sammlungen

Für die Zusammenfassungen und Auszüge für diese Reportage wurde die Publikation Steine der Erde Führer zur erdwissenschaftlichen Ausstellung im

Naturhistorischen Museum Bern von Beda Hofmann und Ursula Menkveld-Gfeller (1999, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern)

sowie die Website des Museums herangezogen

Von den Anfängen bis heute.

Am Anfang des Naturhistorischen Museum Bern (NMBE) steht ein Naturalienkabinett, das schon Ende des 17. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek eingerichtet wird.

Die offizielle Gründung des NMBE erfolgte 1832.

Das NMBE hat im Verlauf seiner Geschichte insgesamt dreimal wegen Platzmangels umziehen müssen:

Von der Bibliotheksgalerie ging es 1882 in einen Neubau gegenüber dem Kunstmuseum;

1936 wurde das heute noch bestehende Museum an der Bernastrasse eröffnet.

Schliesslich wurden die Dauerausstellungen nach der Eröffnung des Neubaus 1998 sukzessive erneuert.

Nennenswerte Personen und Organisationen

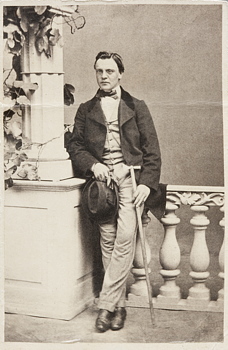

Bernhard Rudolf Studer (1794-1887)Bernhard Rudolf Studer war an der Universität Bern Professor der Geologie und der Mineralogie. Ein halbes Jahrhundert lang amtete der passionierte Alpinist als Konservator der erdgeschichtlichen Abteilung des NMBE, wobei ihm der Ausbau der regionalen geologischen Sammlungen ein zentrales Anliegen war.Edmund von Fellenberg (1838-1902) Der Bergingenieur, Geologe, Mineraloge, Archäologe und Alpinist war Konservator der Ethnographischen

Sammlung (1866-1882) und Leiter der erdwissenschaftlichen Abteilung (1888-1899). Einen Ehrenplatz

verdient seine mehrere tausend Proben umfassende Sammlung von Mineralien, die er 1881 dem NMBE

schenkte. Damit wurde die eher unbedeutende Regionalsammlung eine Sammlung von europäischem Rang.

Viele der von ihm geschenkten Mineralien befinden sich auch heute noch in der Ausstellung.

Unter anderem war er auch an der Beurteilung des Morionfundes 1868 vom Tiefengletscher beteiligt (siehe unten).

Siehe auch: Erste Ingenieure der Schweiz: Edmund von Fellenberg

Der Bergingenieur, Geologe, Mineraloge, Archäologe und Alpinist war Konservator der Ethnographischen

Sammlung (1866-1882) und Leiter der erdwissenschaftlichen Abteilung (1888-1899). Einen Ehrenplatz

verdient seine mehrere tausend Proben umfassende Sammlung von Mineralien, die er 1881 dem NMBE

schenkte. Damit wurde die eher unbedeutende Regionalsammlung eine Sammlung von europäischem Rang.

Viele der von ihm geschenkten Mineralien befinden sich auch heute noch in der Ausstellung.

Unter anderem war er auch an der Beurteilung des Morionfundes 1868 vom Tiefengletscher beteiligt (siehe unten).

Siehe auch: Erste Ingenieure der Schweiz: Edmund von Fellenberg

Prof. Dr. Beda HofmannProf. Dr. Beda Hofmann kuratierte die mineralogische Sammlung sowie die Meteoriten seit vielen Jahren bis Januar 2025. Nebst einem Lehrauftrag an der Universität Bern ist er auch Autor diverser Publikationen in Fachzeitschriften. Sein Nachfolger ist Dr. Malte Junge.An dieser Stelle soll auch erwähnt werden, dass die Mineraliensammlung des NMBE eine der wenigen aktiv bewirtschafteten Museumssammlungen der Schweiz ist. Nebst Donatoren ganzer Sammlungen, wie z.B. Yves Wüthrich (siehe unten) und einzelner Mineralstufen, nehmen auch die Mineralien- und Fossilienfreunde Bern (MFFBE) eine ganz besondere Stellung ein. Diese Vereinigung erwirbt regelmässig (Dank Gewinn an ihrer Mineralienbörse) museumswürdige Exponate für das NMBE. Besondere ExponateZu den besonderen Exponaten zählen insbesondere die grossen Bergkristalle, die im folgenden beschrieben sind.Der Bergkristallfund vom Zinggenstock 1719

Drei grosse Kristalle des Fundes von 1719 am Zinggenstock BE (Foto © Olivier Roth, 2024) Hier kann die Stufe aus 120° betrachtet werden. Diese Kristalle sind die ältesten Exponate der Mineraliensammlung des NMBE. Damals wurden üblicherweise die grossen klaren Kristalle zur Herstellung von Prunkgefässen nach Norditalien verkauft. Die drei ausgestellten Kristalle waren als Steuerabgaben beschlagnahmt worden und gelangten am 15. Februar 1721 in die Stadtbibliothek Bern und später ins Naturhistorische Museum. Der grösste Kristall ist 55 cm hoch und das Gewicht der drei Spitzen beträgt 140 kg. Weitere Informationen zum Zinggenstockfund 1719

Im Jahre 1719 gelang den Gebrüdern Moor und Melchior Brügger im unteren Bereich des Zinggenstocks (Grimselgebiet BE) ein riesiger Fund von Bergkristallen.

Gemäss alten Berichten wurden zwiachen 20 und 150t Quarzkristalle geborgen.

Morione vom Tiefengletscherfund 1868

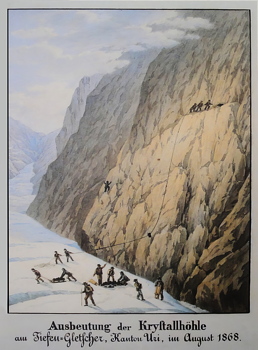

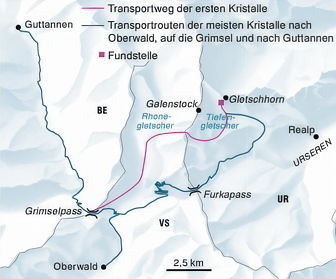

Die berühmten Morione vom Tiefengletscher-Fund von 1868 (Foto © Olivier Roth, 2012) Die Kristalle erhielten folgende Namen (v.l.n.r.): Der Dicke (H: 68 cm, Umfang 110 cm, 105 kg), Arm (19 kg), Jüngling (28 kg), König (H: 87 cm, Umfang: 100 cm, 127 kg), Spiegel (16 kg), Zwilling I (H: 72 cm, Umfang: 84 cm, 65 kg), Zwilling II (H: 77 cm, 62 kg) Hier können die Kristalle aus 360° betrachtet werden. Der Fund am Tiefengletscher ist ausführlich beschrieben von Edwin Gnos (Schweizer Strahler 1/2018 und 2/2018). Die Fundgeschichte war eigentlich ein Raub, der bei einer Nacht- und Nebelaktion von Bernern auf Boden des Kantons Uri begangen worden war. Gemäss Gnos (2/2018) hat Fellenberg 1868 das Inventar aller Kristalle in den Lagern in Oberwald auf der Grimsel und in Guttannen erstellt. Wenn Fellenberg auch die Stücke dazurechnete, die bereits verkauft waren, ergab dies ein Gesamtgewicht von 14'500 kg! Etwa 140 Spitzen mit einem Gesamtgewicht von 5150 kg bezeichnete von Fellenberg als Museumsstücke. Wie Gnos beschreibt, sind mindestens 62 Kristalle von mehr als 1.5 kg aus diesem Fund mit einem Gesamtgewicht von 2030.2 kg in 12 Mineralienmuseen zu besichtigen. Die schönsten Spitzen sind wohl im Naturhistorischen Museum Bern zu besichtigen. Leider sind sehr viele Stücke dieses Fundes weiterhin verschollen. Fundumstände Tiefengletscherfund 1868

Quellen:

Der Bergkristallfund vom Rhonegletscher 1960

Die grossen Kristalle des Fundes von 1960 am Rhonegletscher VS (Foto © Olivier Roth, 2016) Hier kann die Stufe aus 120° betrachtet werden.

Weitere Informationen zum Fund am Rhonegletscher 1960

Der Schatz vom Planggenstock 2005

Die grosse Gruppe vom Planggenstock-Fund 2006; 300 kg, längster Kristall 107 cm (Foto © Olivier Roth, 2007) Hier kann die grosse Stufe aus 360° betrachtet werden. Details zur Fundgeschichte

Situation und Chronologie:

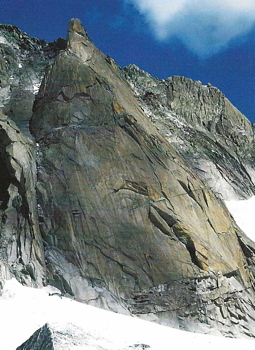

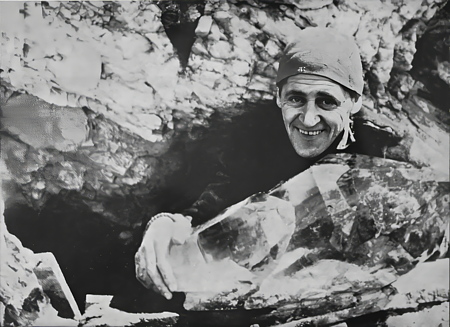

Die Göscheneralp von Osten mit Göschenen im Vordergrund, Göscheneralpsee, Dammastockgruppe und links rot eingekreist die Kluft am Planggenstock Auf der Webseite 'Der Schatz vom Planggenstock' Bergkristalle-Mueller.ch ist die Geschichte der Funde am Planggenstock gut dokumentiert. Aus dieser Website und den Angaben aus dem Museum folgt hier eine Zusammenfassung. 1993Paul von Känel und Franz von Arx vermuteten im obersten Bereich des Planggenstocks auf der Göscheneralp UR eine grosse Kluft. In der Folge räumten sie während 23 Tagen etwa 150 Kubikmeter riesige Felsblöcke (bis 10 Kubikmeter bzw. 25 t) weg. Tatsächlich öffnete sich eine riesige Kluft mit grossen Kristallgruppen (bis 200 kg und Spitzen bis 25 cm).1997Von Känel und von Arx entdecken 15 m tiefer eine weitere grosse Kluft bzw. ein Kluftsystem wo sich immer wieder Hohlräume mit grossen Kristallen öffneten. Jahr für Jahr arbeiten sich die beiden in den harten Granit - die Funde waren teils gut und teils auch weniger toll. Der Abbau nimmt bergwerksmässige Züge an.2005Die Strahler sind bereits 30 m im Berg wo sie auf einen neuen Hohlraum stossen. Darin befinden sich Kristalle in einer unglaublichen Grösse und Klarheit: Riesenkristalle bis 1 m Länge und Gruppen bis 450 kg.2006Es werden die Kristalle dieser Kammer geborgen - angesichts der Ausmasse und des Gewichts der Krisalle kein leichtes Unterfangen, die Schätze frei von Beschädigungen aus dem Berginnern bis ins Tal zu transportieren.2007Paul von Känel entscheidet sich, sich von der schweren bergbauartigen Arbeit mit Franz von Arx zu verabschieden und seinen Platz dem jungen Elio Müller (1986 - † 2023) zu überlassen.Im Zeitraum vom 29.3.2007 bis 31.10.2009 werden die Kristalle in der alten Kirche in Flüelen UR ausgestellt - siehe die Reportage auf Kristalle.ch. Die Ausstellung löst ein grosses Echo aus - siehe SRF Schweiz Aktuell: Riesenkristalle vom Planggenstock (6:21") mit Sequenz der Bergung der grossen Gruppe. 2009Die Museumskommission beschliesst einstimmig, den Fund von 2005/2006 zu erwerben. Im Naturhistorischen Museum wird der Kaufvertrag unterzeichnet. Die Burgergemeinde Bern stimmt einem Rahmenkredit zu, der den Ankauf des Kristallfundes und die notwendigen Umbauarberten im Museum sichert. Fast gleichzeitig bewilligt der Regierungsrat des Kantons Bern eine halbe Million Franken an die Umbaukosten aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern. Das Projekt wird etwa 6 Millionen Franken kosten. Das NMBE erwirbt exakt die Kristalle, die in der Ausstellung in Flüelen zu sehen waren.2010Der Transport der Kristalle nach Bern findet am 11. Januar 2010 statt. Für die Gestaltung der neuen Ausstellung findet ein Design-Wettbewerb statt. Der Gewinner darf das Projekt umsetzen.201113. Mai 2011 Eröffnung der Ausstellung "Riesenkristalle der Schatz vom Planggenstock"In dieser Ausstellung liegen fast zwei Tonnen Bergkristall von seltener Schönheit. Von unten beleuchtet, scheinen die glasklaren Mineralien von innen zu strahlen. Langsam dreht sich das Glanzstück der Ausstellung um die eigene Achse: Es ist eine wunderbar komponierte, 300 Kilogramm schwere Kristallgruppe mit einem 107 cm langen zentralen Kristall. Die Bilderstrecke unten vermittelt weitere Eindrücke von dieser "Schatzkammer". Weitere wissenswerte Informationen finden sich in der online Doku Arbeitsblätter für Schulen zur Ausstellung Steine der Erde mit Riesenkristelle - Der Schatz vom Planggenstock (48 Seiten, 2011, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Museumspädagogik) Die Ausstellung im NMBE ist in drei Bereiche gegliedert: Zentraler Teil ist die "Schatzkammer", ein abgedunkelter Raum, wo die raffinierte Beleuchtung die Kristialle von innen her leuchten lässt. Neben der Schatzkammer liegt ein gemütlicher Kinoraum. Hier läuft der Kurzfilm "Hüter der Erde" des Filmemachers Bruno Roth. Der Film dokumentiert eindrücklich die Arbeit der beiden Strahler Franz von Arx und Paul von Känel in ihrer Kluft. Im Raum "Kristallwissen" wird eine Vielfalt von überraschenden Informationen zum Thema Kristall angeboten. Weitere besondere ExponateVon sehr vielen Mineralarten sind hervorragende Stufen im Museum zu bewundern. Die folgende Aufzählung kann also nur unvollständig sein.

Praktisches

Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind einsehbar auf der Seite

NMBE: Besuch planen.

Weiterführende Informationen:

SchlusswortIch habe mir viel Mühe gegeben, alles korrekt darzustellen. Allerdings lauert der Fehlerteufel auf jeder Zeile - wenn jemand eine Berichtigung zu melden hat, bin ich dankbar! Bitte Email an O. RothDie Lektüre dieses Berichtes kann einen Besuch nicht ersetzen! Ich hoffe, viele werden den Weg nach Bern finden - es lohnt sich! Januar 2025, Olivier Roth Die Bilder:Die folgenden Bilder geben Eindrücke wieder, wie sie bei diversen Besuchen in der Zeit von 2003 - 2024 gewonnen werden konnten. Bemerkungen eines FotografenDie Ausstellung "Steine der Erde" ist relativ dunkel. Licht ist bewusst nur auf die Mineralien gerichtet. Das ist für den Betrachter wirkungsvoll, aber für das Fotografieren manchmal etwas schwierig.Die Anordnung der Grossstufen in den Sarkophag-ähnlichen Vitrinen scheint mir grundsätzlich suboptimal. Eine Ansicht der Mineralstufen von der Seite ist mit Ausnahme der Exponate am Fuss oder Kopf der Vitrinen nicht möglich. Nun sind aber die meisten Mineralien aus einer Sicht von oben wenig attraktiv. Zudem sind, wie rote Schemel in der Ausstellung beweisen, die Ausstellungsobjekte in diesen Vitrinen für kleinere Kinder nicht einsehbar... Folgende Anregung sei hier erlaubt: Die Mauern dieser Vitrinen könnten als Basis belassen werden und Glasvitrinen in gleicher Dimension wie die "Sarkophage" tragen. Die Ausstellung "Der Schatz vom Planggenstock" war in der alten Kirche in Flüelen einiges wirkungsvoller. Trotzdem sei gedankt, dass das NMBE diesen Fund erworben hat und öffentlich ausstellt! Legende:B=Breite, BB=Bildbreite, BH=Bildhöhe, H=Höhe, L=Länge, KL=Kristalllänge.Man beachte, dass die Grössenangaben in den meisten Fällen Schätzwerte sind. Die Darstellung kann gewechselt werden: Liste oder Leuchtbilder Im Leuchtbild-Modus (benötigt Javascript!) kann auch mit den Pfeiltasten (vor- bzw. rückwärts) und der 'Esc'-Taste (verlassen) navigiert werden. |

Letzte Änderung dieser Seite: 20.08.2025 12:35:09

E-Mail an den Webmaster

© Copyright 2026 by Olivier Roth, Switzerland. Alle Rechte vorbehalten.